現在、梅毒が恐ろしいスピードで増えています。

よりか先生

よりか先生梅干しも梅の花も大好きなわたしとしてはこの名前あまり好きじゃないんですが。

病理診断では、スピロヘータ菌がうねうねと動き回る姿が確認でき、炎症細胞が必死に応戦している様子が観察されます。

この記事では、やっかいな感染症である梅毒について解説していきます。

梅毒とは?

梅毒とはどのような病気なのか見ていきましょう。

梅毒を引き起こす菌

梅毒は、「梅毒トレポネーマ」という細菌に感染することで発症する性感染症です。

梅毒トレポネーマは、らせん状の形をした細菌で、顕微鏡では特徴的にうねるような動きを示します。

感染力が非常に強く、わずかな粘膜や皮膚の傷からでも感染します。

体外では短時間で死滅しますが、体内では長く潜伏できる性質を持っています。

梅毒の感染経路

梅毒は、主に性的接触によって広がります。

膣性交や肛門性交、口腔性交など、粘膜が触れ合う場面で感染が成立します。

また、妊娠中の母親から胎児に感染することがあります。

母子感染(先天梅毒)があるのです。

梅毒感染者数の推移

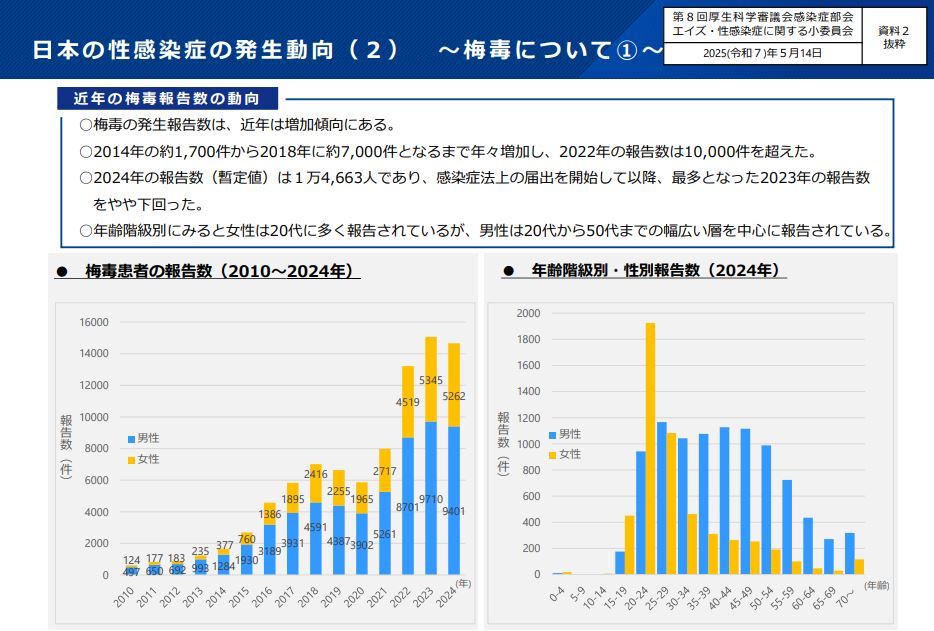

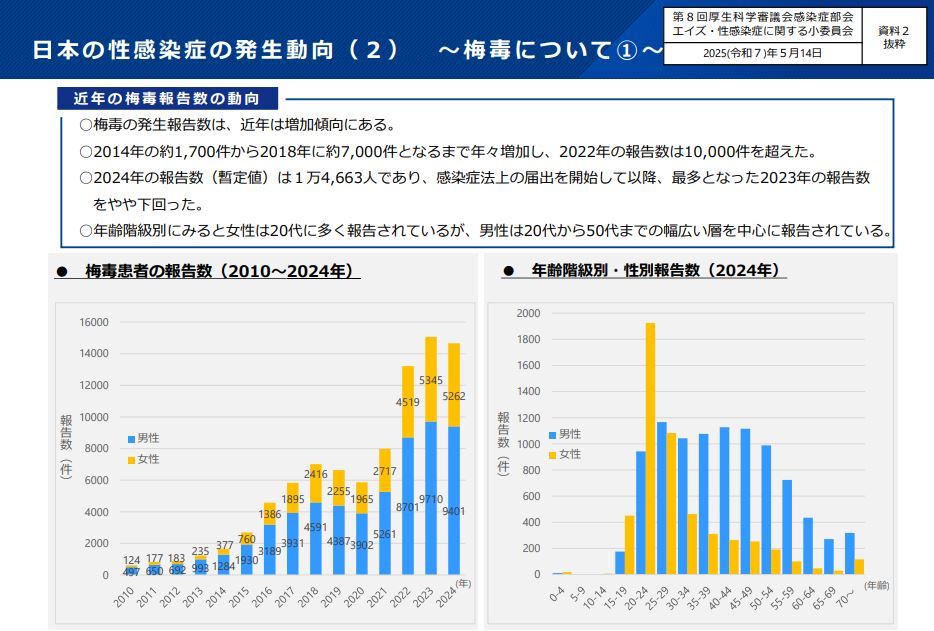

日本では2010年代に入ってから感染者数が急増し、近年は過去数十年で最も多い水準に達しています。

特に都市部での報告が目立ち、若い世代や女性における患者数の増加も確認されています。

厚生労働省のデータからも爆発的に増えていることがわかります。

梅毒の進行パターン

梅毒の怖さは、放置すると数年から十数年の経過で命にかかわる状態に至ることです。

大動脈に「動脈瘤」と呼ばれるコブができたり、体に麻痺が起こってしまいます。

大動脈は全身に血液を送る太い血管で、瘤の部分は壁が薄くなっているため、破裂すると大出血を起こし命に直結します。

梅毒は大きく三つの段階を経て進行します。

第1期梅毒(感染後約3週間)

最初の段階は、感染からおよそ1か月弱で現れます。

外陰部に潰瘍ができ、鼡径部のリンパ節が腫れるのが典型的です。

この潰瘍は「硬性下疳」と呼ばれ、痛みがありません。

第2期梅毒(感染後約4〜10週間)

次の段階は、感染から2か月前後で現れます。

全身の皮膚や口腔、咽頭、胃などの粘膜にさまざまな病変が出てきます。

私が顕微鏡で観察した胃の梅毒は、この段階に含まれるものでした。

全身に広がる淡い赤色の発疹は「バラ疹」と呼ばれ、手のひらや足の裏にまで及ぶこともあります。

第3期梅毒(感染後数年〜数十年)

最後の段階は、感染から数年を経て現れます。

大動脈瘤や大動脈弁の障害といった心血管系の異常、中枢神経を侵す神経梅毒、さらには皮膚や骨、内臓に慢性的な炎症性病変であるゴム腫が現れることもあります。

梅毒の怖いところ

梅毒の怖いところは、第1期や第2期の症状が数週間で自然に消えてしまう点です。

見た目には治ったように思えても、実際には体内で梅毒トレポネーマが生き残り、感染は持続しています。

症状が消えた後は「無症候性潜伏期」に入り、この間も血液検査では陽性を示します。

ほかの人に感染させる力は弱まりますが、菌は完全には消えておらず、放置すると数年から数十年後に深刻な合併症を引き起こすことがあります。

潰瘍といえば通常は痛みを伴うものですが、梅毒の初期にできる「硬性下疳」はほとんど痛みを感じないのが特徴です。

口内炎などと違い、気づかないまま放置されやすいのも梅毒が進行してしまう一因となっています。

梅毒の予防策

性行為には常に性感染症のリスクが伴い、梅毒も例外ではありません。

性感染症は自覚のないまま静かに体をむしばんでいくことがあるため、予防と早期発見がとても大切です。

基本的な予防策としては、コンドームを正しく使うこと、複数のパートナーを持たない、などが挙げられます。

また、年に一度は性感染症の検査を受けるよう心がけ、可能であればパートナーと同時に検査を受けるのが望ましいでしょう。

症状がなくても検査を受けておくと安心です。

早期発見のためには、体の変化に注意を払うことも重要です。

性器のまわりに痛みのない潰瘍やしこりが出ていないか、全身に原因不明の発疹が広がっていないか、またリンパ節の腫れや発熱・倦怠感が続いていないかなど、日ごろから気を配りましょう。

まとめ

梅毒は治療可能な感染症ですが、放置すれば深刻な合併症を引き起こす可能性があります。

初期は症状が消失することで見逃されやすいという特徴があるため、特に気を付けたいところです。

性行為には性感染症のリスクが伴うこと、そして感染後に自覚のないまま進行していく可能性があることを理解しておきましょう。