乳癌の診断書に「Ki-67」という数字が書かれていて、戸惑ったことはありませんか?

Ki-67は、がん細胞の増殖の速さを示す数値で、今後の治療方針や予後の見通しに関わる指標の一つです。

乳癌と診断されたり、乳癌で手術をしたりすると、ほとんどの症例でKi-67という数値が付いてきます。

ただ、Ki-67は同じ検体でも数値がぶれることがあり、評価が分かれることがあります。

この記事では、このKi-67とはどういう類のもので、どのように我々病理医が診断しているかお話しします。

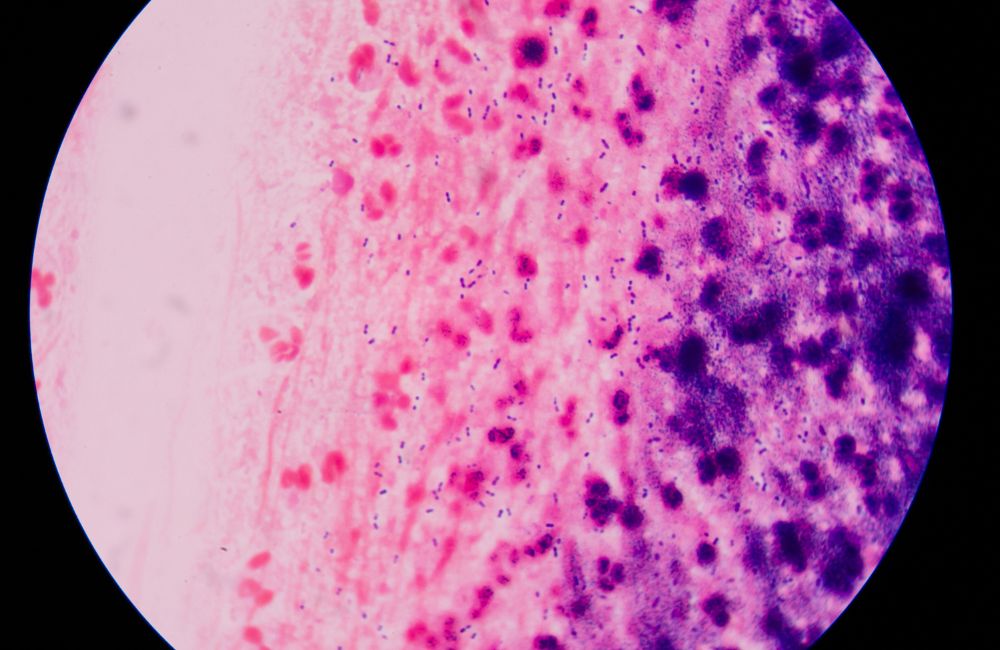

組織診断の基本:HE染色とは?

組織診断をする上で、まず必要な染色は、HE染色(エイチイーせんしょく)といいます。

よりか先生

よりか先生病理診断の最初のステップとして行われます。

「ヘマトキシリン(H)」と「エオシン(E)」という2種類の染色液を使って、ピンク色と紫色で細胞を染める基本的な染色です。

ヘマトキシリン(H)は、細胞の核(DNAがある場所)を青紫色に染める

エオシン(E)は、細胞質や背景(結合組織など)をピンク〜赤色に染める

組織診断というのは、病気の患者さんから組織の一部を顕微鏡で見て診断する方法のことです。

- 癌かどうか

- 悪いものかどうか

- 炎症がどれくらいあるのか、など

組織診と細胞診の違いについて書いた記事も参照してくださいね。

免疫染色

乳癌の組織をHE染色で観察し、がんが確認されたとします。

このとき、浸潤性であれば、ほぼすべての症例でER・PgR・HER2・Ki-67の免疫染色を行います。

ER(エストロゲン受容体):女性ホルモン(エストロゲン)に反応して増殖するタイプの乳癌かどうかを調べる指標です。

PgR(プロゲステロン受容体):同じく女性ホルモン(プロゲステロン)に反応するかどうかを確認します。

HER2(ハーツー):細胞の増殖に関わるタンパク質です。これが過剰にあるタイプは進行が早くなる傾向がありますが、専用の治療薬が効きやすいともされています。

たまにPgRはやらない施設があります

- PgRはERと連動していることが多いので治療方針に大きな差をもたらさないと判断された場合

- 時間・コスト・施設方針・技術的事情なども影響している

【免疫染色】は癌細胞に染まっていたら陽性、染まっていなかったら陰性、として診断していきます。

染める色は、ほとんどの施設が茶色です。

Ki-67

Ki-67は、染まっている癌細胞の割合を出します。

具体的には染まっていない癌細胞と、染まっている癌細胞を500個~1000個数え、その中で染まっている細胞の個数をカウントして割合を出していきます。

Ki-67の数値は、ホルモンレセプター陽性でHER2陰性の乳癌において予後の判定に役に立つとされています。

一方、ホルモンレセプター陰性HER2陽性のタイプや、トリプルネガティブなどではあまり役に立たないとされています。

ホルモンレセプター陰性・HER2陽性のタイプ:エストロゲン・プロゲステロンに反応しないが、HER2という増殖因子が陽性であるタイプ

トリプルネガティブ乳癌(TNBC):ER、PgR、HER2のいずれも陰性のタイプ

Ki-67には有意なデータはあまりない…

このKi-67は手術後の治療をするかしないかの指標や、手術前の治療効果を予測する目的など、たくさんの研究がされていますが、確約された有意なデータがあまりありません。

なぜならKi-67はそもそもの検体の質や、染め方、カウントする方法によって同じ検体でも出てくる数字が違うことが多いのです。

以下の3つの理由があります。

①染まりにムラ出るため

一つ目がKi-67の染まりにムラが出るためです。

なぜムラが出るかというと、細胞が変性して壊れてしまうからです。

例えば、次のような要因で起こります。

- 組織が長時間空気にさらされる

- ホルマリンへの浸透が遅れる

- 圧迫などで細胞が物理的に壊れる

その結果、同じ顔つきの細胞でも、Ki-67が染まっている細胞と染まっていない細胞が混在することになります。

②判定する方法がちがうため

Ki-67の数値は、人の目でひとつひとつ数える方法と、コンピューターに任せる方法があります。

でもコンピューターが常に正確とは限りません。

というのも、コンピューターは「がん細胞だけ」を見分けるのが苦手で、関係ない細胞まで数えてしまうことがあるからです。

そのため、最終的には人間が画像を確認し、余分な細胞を除く作業が必要になります。

つまり、結局のところ誰がチェックするかによって、結果が変わる可能性があるというわけです。

③染色の質がちがうため

免疫染色では、使用する機械や試薬の違いに加え、検体の固定方法によっても大きく変わります。

また、取られた組織は生ものなので、素早くホルマリンにつける必要性があります。

ただ、患者さんの手術を終わらせることが優先になるので、その辺り対応は施設によってさまざまだと思います。

例えば、手術に関わっていない医師がすぐに検体をホルマリンに漬けられる体制であれば、手術終了後に処理する場合に比べて、細胞の変性を抑えやすくなります。

加えて、組織そのものの性質によってもホルマリンの浸透に差が出ます。

特に乳房の組織は脂肪が多く、全摘出検体では皮膚も含まれるため内部までホルマリンが届きにくく、染色ムラの原因になることがあります。

なぜ皮膚はホルマリンが浸透しにくいかについては、以下の記事で詳しく書いています。

Ki-67について私の見解

なかなか判定の難しいKi-67。

病理医として私の見解をお話します!

- 施設が同じ

- 判定者が同じ

- 細胞の変性具合も似たようなもの

この3つがすべて揃っていれば、Ki-67の値はある程度、信頼できるデータになります。

でも、そこまで条件を揃えると今度は症例が集まらない。

だから、有意差を出すにはデータが足りないという、ちょっと矛盾した話になってしまうのです。

例えば、19%と21%なんて、そんなに差はありません。

判定者を変えたら、もしくは同じ判定者でも日を変えたら覆る可能性大です。

実際、Ki-67は5%から29%の間は「ようわからん」と書かれている教科書もあります。

私も実際に顕微鏡を見ていて、「めっちゃ少な!」と思う時もあれば、「えらい多いな……」と感じることもあります。

陽性細胞が集まっている場所と、ほとんどいない場所が混在していて、「どこでカウントしようか」と迷うこともあります。

ちなみに、Ki-67をカウントする位置については、2011年では「Hot spot」つまり陽性細胞が最も多く集まっている領域で500〜1000個の細胞をカウントする方法が推奨されていました。

その後、2020年のアップデートでHot spotのみに頼らず、全体の分布を含めて評価すべきという流れに変わってきました。

明らかなHot spotがある場合はその部分の数値を記載するのが望ましいとされていますが、必ずHot spotをカウントすべきとは書いていません。

出典:国際ワーキンググループ論文(2021年版)

私の場合は、まず全体をざっと見渡して陽性細胞が多そうな部分を選び、そこで500個の癌細胞をカウントして割合を出しています。

その数値を控えておきつつ、他の領域も流し見して、「10個中に陽性がどれくらいいるか」をざっくり確認します。

最初にカウントした部分が明らかに他より高ければ、「at hot spot(陽性細胞が最も多い場所での数値)」として、その旨を追記するようにしています。

ちなみに、陽性細胞が100%近くになるほど多い時もあるのですが、そのことについては以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

乳癌の生検は、例えば胃炎の生検と比べても、10倍くらい時間がかかります。

特にKi-67は、数値が安定せず評価がとても難しいです。

時間も手間もかかるし、答えが明確に出ないこともある。

見慣れていない医師にとって、乳腺病理の診断は簡単ではないかもしれません。

それでも私は、患者さんにとって意味のある情報を届けるために、これからも乳腺病理を診断し続けていきます。