乳癌の病理診断において、皮膚の構造を理解することは非常に重要です。

皮膚は私たちの体を外部環境から守る防御システムとして機能していますが、その特殊な構造が病理診断に与える影響について、臨床と病理の現場での実例を交えながら解説します。

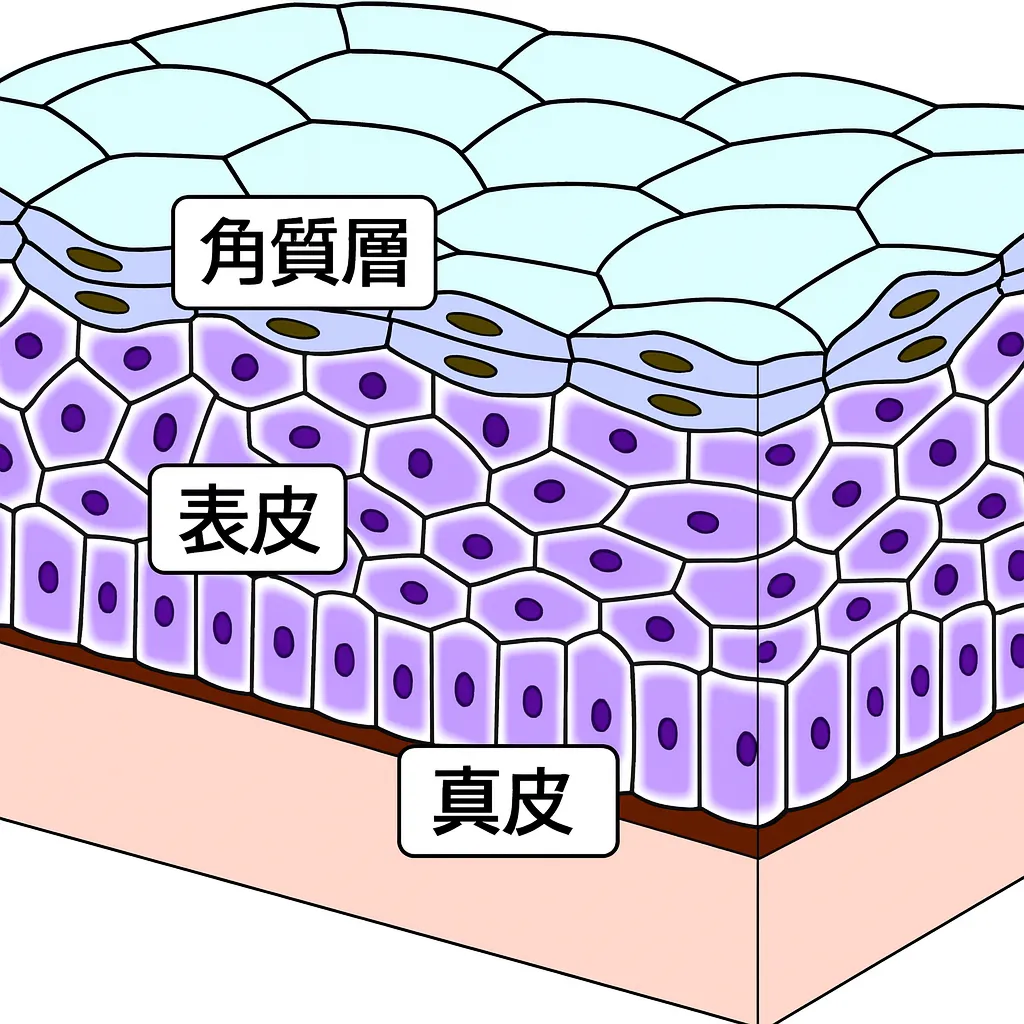

皮膚の構造

皮膚は、外からの刺激に常にさらされている部分です。

菌などの異物が体の中に入ってこないような構造になっていて、扁平上皮(へんぺいじょうひ)といわれる細胞から出来ています。

扁平上皮は、口の中や舌や食道、また肛門の出口近くや膣など、外からの刺激を受けやすい場所に存在しています。

皮膚を覆う扁平上皮は、外側から、角層、表皮、真皮の3層に分かれています。

角質層(角層):一番外側にある層で外的刺激から体を守るバリアの役割を果たしています。

表皮:角質層のすぐ下にある層です。新しい細胞が作られ、徐々に角質層へと押し上げられていきます。

真皮:表皮のさらに下にある層で、血管や神経、毛根、汗腺などが含まれます。皮膚の弾力や強度を保つ役割があります。

角質はすでに死んでいる?

最近、化粧品の広告で「角質層を整える」とか「角質層に潤いを」などとよく角質層という言葉が使われているのを目にしませんか?

実は角層にいる細胞は、死んだ細胞です。

よりか先生

よりか先生死んだ細胞に潤いとか、整えるって、少し違和感があるのですが…

角質層は医学的には「角化細胞」と呼ばれる細胞からできています。

生きた細胞が分化・成熟していく過程で核を失い、ケラチンというタンパク質を豊富に含んだ構造体へと変化したものです。

この角質細胞は、いわば死んだ細胞ですが、脂質(油分)を含みながら皮膚表面にとどまり、外部からの刺激や乾燥から体を守るバリアの役割を果たしています。

つまり、生物学的にはすでに死んだ細胞ですが、健康な皮膚を保つ上で欠かせない存在なのです。

角質は時間とともに自然に剥がれ落ちていきます。

角層が厚くなりすぎると皮膚がごわついてかたく感じられますし、逆に角層が薄くなりすぎると刺激を受けやすくなってアレルギーの原因になることもあります。

皮膚のバリアが診断を難しくすることも

乳癌の手術で、皮膚を含めた組織が一緒に切除されることがあります。

皮膚には本来、外部からの異物を遮断するバリア機能があるため、ホルマリンがその下の組織までうまく浸透しない場合があります。

ホルマリンが届かないと癌細胞が変性し、正常な構造が崩れてしまいます。

そうなると乳癌かどうかの診断や、サブタイプを判断する免疫染色の結果にも大きな影響が出てしまいます。

乳腺外科の先生によっては、皮膚の裏側に切れ込みを入れ、ホルマリンが届きやすくなるよう工夫してくださる方もいます。

ただ、『そこに切れ込み入れるんかい!』『何でそこやねん?!』と突っ込みたくなるときもあるんです…。

病理医と臨床医、それぞれの立場でかみ合わない場面も多く、日々すれ違いを感じています。

まとめ

皮膚は、我々の体を外からの刺激から守るとても大切な臓器です。

優れたバリア機能は、日常生活では私たちを守ってくれるのですが、病理診断の現場では時として診断精度に影響を与える要因となることがあります。

憎々しい顔のシミも、体を守ろうとしてくれている証拠なのです。

正確な乳癌の病理診断を行うためには、皮膚の構造と機能を理解し、臨床医と病理医が連携して適切な検体処理を行うことが重要です。

私も患者さんにとって最適な治療方針を決定するため、今後も現場での工夫と改善を続けていきます。